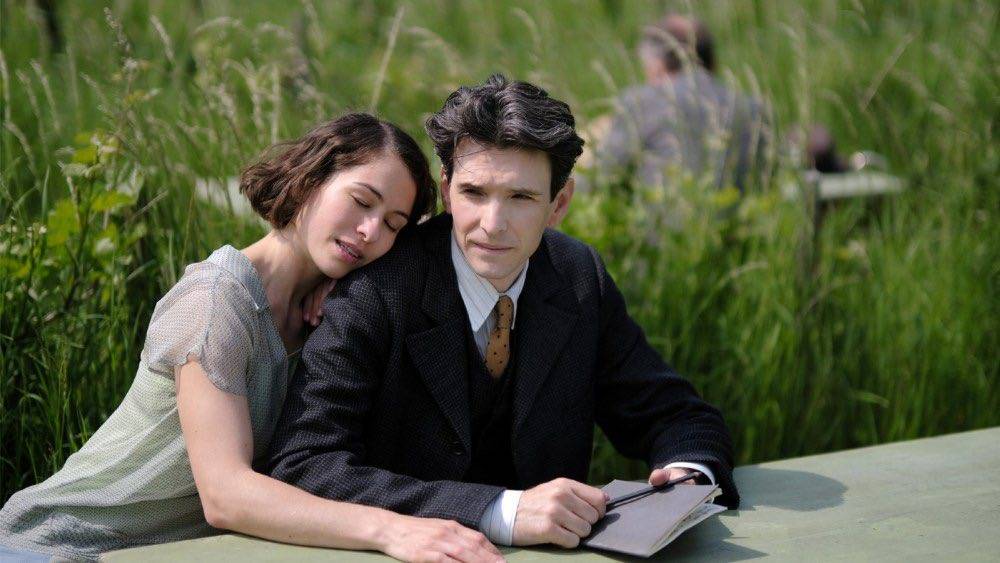

「我的寫作,首重細節。」卡夫卡(Franz Kafka)在寫給友人的書簡上強調寫作風格以細節為首要考量,描寫卡夫卡的愛情/傳記電影《卡夫卡最後的愛(The Glory of Life)》也是以細節取勝。

卡夫卡公認是20世紀最具影響力的作家之一,電影描寫1923-1924的短短一年間,那是他在世間的最後時光,或許也是最美的時光。

卡夫卡的最美時光

卡夫卡身體孱弱,常年飽受肺結核困擾,懼寒畏寒,對氣溫尤其敏感。光是溫度的呈現,就是這部電影探訪舊時光的細光華。

露天寫作,腳上覆蓋著厚毛毯,卡夫卡用了「溫暖」一詞來形容;深夜或者清晨的書桌前,除了毛毯,手上多了露指的手套,脖子有圍巾、身上還有毛衣……岣嶁的身形看得出他憑著意志與毅力對抗寒冬。

這時候,關鍵的火爐悄悄登場,你看見的不是熊熊火焰的添柴加辛,而是餘燼已盡的殘灰,拉開爐門不見火苗,只見堆積如丘的灰渣,少了爐火送暖,寒徹骨的漫漫長夜恐怕大作家也頂不住啊!

向房東求婚

作家需要溫暖,但要清理爐缸才能繼續添柴,偏偏灰渣最傷肺,一個抖動、一陣揚灰、敏感的身子跟著瑟縮咳喘了起來…….亞熱帶的冬夜裡寫稿也曾手腳僵直如冰的人,應該也能感同身受想要跟著咳起來了。

柏林酷寒不如北歐,寒風一吹還是會讓人覺得渾身赤裸如未穿衣,所以屋宇建築都有暖爐通道,一爐生煙,整樓增溫,但是爐道卻也成了聲音通道,細聲竊語或者高聲爭辯都不再有秘密,那位什麼事都要管,對女客尤其挑剔的房東,也就成了卡夫卡最佳的「求婚」武器,劇情的幽默迴旋讓這段春光有限的戀情,倍添逸趣。

讓Cupid 一箭穿心

中文片名取做《卡夫卡最後的愛》,應該是出自熟悉文學史的行家之手,「最後的愛」代表以前應該有其他愛人(文學史上的卡夫卡據說慾望極強,情史豐富),女主角Dora 縱然是最後一任女友,為她「風露終宵」,只想載她騎摩托車出遊的「癡」與「巧」,很有說服力,追求就是求「勤」求「癡」,才能讓Cupid 一箭穿心。

飾演Dora的Henriette Confurius眼神有光,演活了戀愛中的女人。當然,她在卡夫卡病重時撥打的兩通電話,從話筒造型到撥接方式,都讓人油生思古幽情,搭配醫生治療肺結核的種種古老療法,再次呼應了卡夫卡對於「細節」的挑剔與講究。

至於電影從長椅上的紅絲帶開始,最後再回到紅絲帶,男女主角沒有多做解釋,觀眾卻都能明白。我佩服這種讓思緒再空氣中飛揚的簡略。

才情、親情、友情與愛情

飾演卡夫卡的Sabin Tambrea是羅馬尼亞演員,老是讓我想起Ralph Fiennes,六分陰鬱、四分蒼白,電影對卡夫卡的才情、親情、友情與愛情都有著墨,可惜愛情多過才情,雖然他為小女生述說的「出走」玩偶的回信,很有魔幻力量,但是篇幅過少,一般觀眾單憑他的書信往來,難以理解他是在怎樣糾結的文字深淵中提煉出「蛻變」和「審判」的文學光采?

不過,看見他不再依賴沾水筆,改用炭筆書寫,寫下「肺結核奪走了我的聲音」字卡向愛人表達最無奈的抗議,你還是會謝謝導演Georg Maas和Judith Kaufmann用這種方式呈現一代文豪的脆弱與憤怒。

一錘定音

唯一想挑剔的是最後要決定卡夫卡的墓園時,字幕說卡夫卡的父親「一錘定音」說:「讓Dora 決定。」這段敘述是要交代「嚴父」終於認可了這段戀情,可是「一錘定音」太「重」也太「刺眼」,畢竟用作歷史定位或許適宜,家務事用到「一錘」,講究細節的卡夫卡不知道會不會有意見?