民國95年,我和我老婆還僅是研究所在職專班的同班同學時,她為了碩士論文找不到教授指導而困擾,我得知她想要研究的主題與律師法有關,就向她推薦李念祖老師。當年,李老師在台大政治研究所兼課,符合擔任指導教授的資格,而且他又是我非常尊敬的法律學者及實務工作者,並且是非常資深的律師,由他來指導與律師法相關的論文,當然是最佳人選。

老婆拜師

老婆拜入師門,其實,我比她還高興。以往,一直苦無機會和老師拉近關係,沒想到竟能靠著裙帶,跟著老婆一起叫老師,也算是心願得償。說起來,我雖然無緣在課堂上接受老師的教導,但這麼多年來,我時常拜讀他在報章上發表的文章,篇篇精彩,振聾發聵,又常有醍醐灌頂之感。每次讀完,都覺得好像又上了一課憲法課,不但受益良多,而且在反思後會讓自己功力大增。

我還記得,老師在指導我家女王碩論時,有幾次meeting的地點是在理律法律事務所的辦公室,印象中,老師辦公室裡堆滿了書,完全能感受他是一位好學不倦之人,他一邊耐心的指導我老婆(那時還是女朋友)論文的架構,一邊釋疑,還提出許多非常珍貴的思考方向。

後來,老婆的論文初稿終於趕完,送交老師審閱,他剛好要出差赴美,竟把整包的論文初稿帶上飛機看。抵達美國後,還打越洋電話回來(當年還沒有line)指導內人論文應該如何修正。我後來跟我家女王說,李老師的律師諮詢費一小時要價數萬元,幾次的Meeting,他不但沒收費,還打越洋電話來指導論文,這本論文可真是價值連城,我們也真十足十的佔盡老師的便宜,對於老師如此無私的奉獻與犧牲,我們都感動得說不出話來。

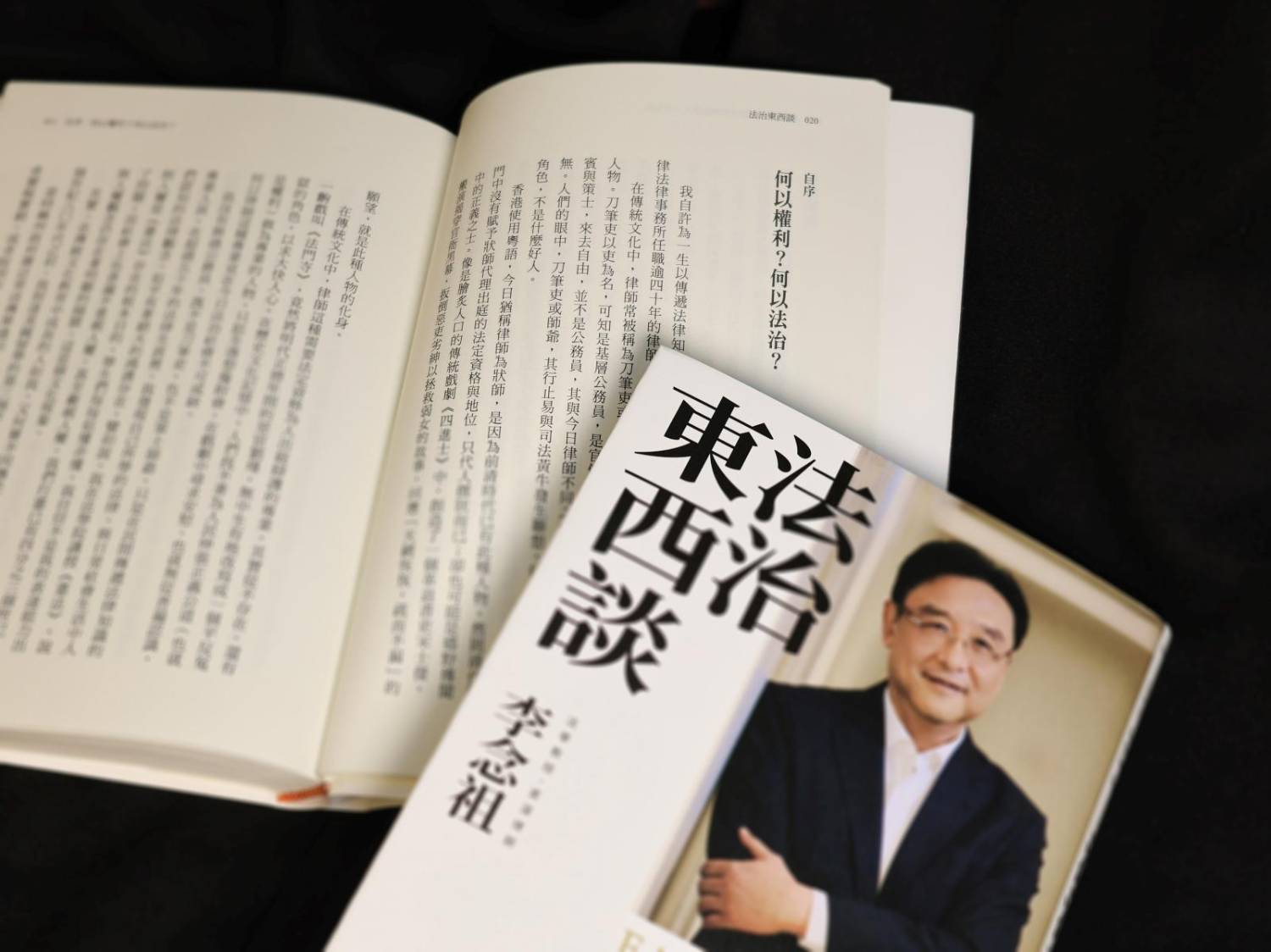

參加新書發表會

今年父親節,新經典文化出版社在晶華酒店為老師舉辦了一場新書發表會,隆重介紹他的大作《法治東西談》,身為私淑弟子,我當然要共襄盛舉。果然,會場中只見大春哥哥、新聞界的大前輩王健壯和理律法律事務所李家慶所長致詞,他們都高度推崇老師的這本著作,而老師也當場演繹了一段西方憲法誕生的歷程,以及我國憲法第24條的內涵,說明國家賠償制度的由來,讓我茅塞頓開,感覺又上了一堂課,真是太痛快了。

老師是從西諺「The King Can Do No Wrong」談起。他說,這句英文的中譯即是「國王不能為非」。而所謂「國王不能為非」的真義為何?是「國王不能做壞事?」還是「國王不會做壞事?」若是「國王不會做壞事」,那就代表「國王永遠是對的」,因為國王超越法律,在法律之上,所以國王說什麼、做什麼都是對的,他隨時都可以修改法律,讓自己的一切行為合法化。

但若「國王不能為非」指的是「國王不能做壞事」,那就意味著國王不能為所欲為,不能隨意行使權力而不受限制。

國王不能為非

同樣一句話,如何解釋,端看國王所處的位置。他在法律之上?還是在法律之下?

老師提出英國大憲章的歷史,說明在1215年時,封建貴族為了約束英王約翰,而締結了大憲章,但英王隨即反悔毀約,於是又再議重修大憲章,如此反復十年,至1225年始公告周知。

老師特別提醒我們,今年剛好是英國大憲章實施800年,但這800年來,並非平靜無波。1689年,英國光榮革命後,國會立法通過了權利清單,再過100年,甫獨立的美國聯邦政府制定全世界第一部成文憲法,並提出了保障人民基本權利的憲法增修條文第1至第10條,人權保障的法條才從此出現。

老師也說,大憲章,是貴族與國王締結的契約,契約是可以拘束國王的,所以國王是在法律之下。但在美國,由於沒有國王,所以他們制定的憲法不是國家與貴族之間的關係,而是人民與政府之間的契約,權利清單就是美國聯邦政府對於人民應當履行的契約債務。政府也是在法律之下。

國賠的意義

接著,老師提出了大哉問:「公務員做錯事,為什麼要由國庫賠償?國庫的錢不就是全體納稅人的錢嗎?」這樣的爭議,的確是我們每次面臨鉅額的國家賠償案時,心中會產生的疑惑。但老師轉頭又問:「如果人民申請國家賠償時,國家說:『他為國家做事,但國家沒叫他做錯事,他做的錯事與國家無關,國家為什麼要賠?』」如果我們是受害的當事人,聽到國家如此義正辭嚴的說法,吞得下去嗎?

老師解釋,假設有一部好用的機器,全國人民都能享用,但偶爾會噴出根釘子打傷路人,難道不該準備賠償路人的預算嗎?正因為國家機器的運作不可能毫無瑕疵,因此在運作過程中對某些人民造成的損害,國家就必須先編好預算準備賠償,否則,就只能停下這部機器,而一旦國家機器停止,全民都受害。因此,為了大多數人的利益,國家機器運作時對少數人造成的損害,即是國家必須面對、必須付出的成本,這就是國家賠償的理由,也明文書寫在憲法第24條。

坦白說,憲法我讀過很多次,第二章所列的人民基本權利我更是背得滾瓜爛熟,憲法第24條的條文:「凡公務員違法侵害人民之自由或權利者,除依法律受懲戒外,應負刑事及民事責任。被害人民就其所受損害,並得依法律向國家請求賠償。」我每次都匆匆掠過,從沒停下來好好思考這條條文的深義。聽完老師如此的解說,才明白憲法這條條文的設計,是多麼的具有意義。老師也很明確的說:「全世界把國家賠償的法理擺進憲法的,非常罕見,中華民國的憲法有此設計,非常難得。」

花了一個禮拜研讀

新書發表會結束後,我花了一個禮拜的時間,把這本《法治東西談》從頭到尾仔仔細細讀了一遍,果然深有所獲,也不得不佩服老師的學問、思想之廣博。要能完成這部著作,首先必須具備對法學有非常深厚的學養,除了公法領域外,連法律史、法哲學都要有很深入的研究。此外,為了要作成東、西方法治的比較,對中國的古典文學、歷史、法制史也都必須有所涉獵,當然更是難上加難。老師於2023年卸任理律法律事務所所長後,將畢生思想精華彙集而成這本書,我認為,所有對法律工作有興趣,但又不想淪為法匠的人,都該好好讀讀這本書。

馭民之法和馭王之法

老師在書中告訴我們,「憲法是憲政主義的產物。憲政主義就是控制權力的思想,任何不能控制權力發生實效的法,其實不能以憲法視之。」所謂控制權力,就是控制國家、政府的權力。但統治者為什麼需要一部法律來綁住他的手腳,限制他的權力?

因為,「執政的政府需要一部民主憲法賦予其執政的正當性。」歷來中國傳統思想裡,統治者自稱天子,其權力來源係來自於天。但「當天命不足恃時,民意就要替代天命而成為統治正當性的來源。」憲法就是契約,是統治權力必須受到人民控制與約束,不能侵犯人民做為一個人應該得到的基本名分,也就是權利。

老師在書末也提到「馭民之法」和「馭王之法」的差別。他說,中土世界幾千年的法律,都是馭民之法,是統治者用來統御人民、制裁人民的工具。但統治者握有權力,而權力有惡,也必將為惡,所以不能沒有制度性的防制之道,因此必須要有馭王之法,亦即憲法,並長期據以施行,形成憲政文化,才能長期防止國王復辟。「建立馭王文化,懂得下定決心馭王,設計法律程序馭王,而且決不鬆手的國度,人民才能控制政府,政府才不敢,也不能在任何時候騎在人民的頭上。」

說白了,「馭王之法」即意味著國王在法律之下;「馭民之法」是傳統中土世界帝王統治人民的工具,君王在法律之上,只有君王,可以為所欲為。整個東方文明,從「馭民之法」到「馭王之法」的思想轉變,花了數千年,才有了今日的民主法治社會,但很可惜的,還有很多人民不惜把自己的權利出讓,讓國家的統治者成為民主時代的獨裁者。

老師在書中也提到了許多非常精闢的觀點,把許多我原本抱著想當然爾的刻板印象一下子都打翻了。

依循先例的正解

例如,他提醒,基本人權不因國籍而當然有異,所以,像是「內外有別」或「非我族類,其心必異」的傳統文化觀念,都不足以當然構成否定外國人應受平等保護的法律理由。

最近,社會瀰漫著一股追殺陸配的肅殺之氣,這群狂熱分子或許都應該先讀一讀老師上述的叮嚀。

再例如,我常困惑,司法如果獨立,為什麼法官又要依循先例?若被先例拘束,豈有獨立空間?

老師在書中解答,「依循先例」是指依慣例而不逾常的合度精神,即不輕易攪擾既有的安定秩序之意。因為法官在下判決之前,必然先從過去的舊案之中尋找與本案案情類似的先例做為參考,而每一個司法判決,應該都是深思熟慮下的理性結晶與產物,可以用來形塑或是支持自己的判斷或理由。對律師而言,敦促法院依循先例事實上可以防止或減少法院的恣意與武斷;對法官來說,師法前例的判決,有前例做為後盾,可以避免輿論指責司法出爾反爾,濫用司法權力。

但法官並不受先例的拘束,法官如果認為先例的判決理由並非正確,也可推翻先例。但所謂的推翻,是指「不予追隨」,而非回頭重新變動原案判決確定的權利義務關係。每個法官都知道,推翻先例,會改變先例原先所建立的社會期待,也會予以法院出爾反爾的印象,傷害法院的信用甚鉅,故不可反覆為之。

但法官既可選擇推翻先例,就可知先例並不拘束;司法獨立也確實存在。

司法不會不犯錯誤,但只要懂得自我省察,深思熟慮,發現錯誤時勇於承認也肯於自我糾正,司法就能繼續得到社會信賴,成為法治的最後屏障,也有效地拘束掌權者 ,使之服膺法的拘束。

這番演繹,就完全解開了我心中的謎團。

談死刑存廢

關於死刑存廢的問題,老師在書中也用另一種角度分析。

他從「殺人者死」這四個字開始討論起。《呂氏春秋》中有著「殺人者死」的法律,但秦王卻可以決定殺人者不死。何以如此?

因為掌權的秦王不受法律的拘束,所以殺人者死,但執法者殺殺人者,雖然也是殺,卻不必死。執法者不受法的拘束,這是人治,不是法治。說穿了,真的天下大義不是不能殺人,而是只有掌權者可以殺人。殺人者死這一條規則的背後,是掌權者說了才算。

所以,「殺人者死」這條法律講的是:國家規定你不可以殺人。如果你違反了國家的法律而殺了人,國家就可以殺你。雖然「執法者可以殺人」與「殺人者死」的誡命牴觸,但國家殺你不算是殺人,因為算不算殺人,是我國家說了算。

從這個角度來看,制定出含有死刑刑罰的國家,骨子裡仍然認為「國家」高於法律,可以不受法律的拘束。難怪老師會說,「或許,這才是華人世界真正的法!」

當然,死刑存在的另一理由是復仇,這也正是現今絕大多數死刑支持者的論點。老師在書中說,復仇,看似合乎正義,但其實不是。復仇像是索賠,但其實賠不了。老師舉例:「拔了人牙、挖了人眼、取了人命,換不回失去的牙,換不回失去的眼,也換不回失去的命;痛快之餘,其實什麼都沒得到。」、「賠償,是真正的正義,因為填補了能夠填補的損害;復仇,不是真正的正義,因為填補不了無法填補的傷害。」

老師在書中另外也提到了「罪疑從無」與「罪疑從輕」的比較。

「罪疑惟輕」這句話是我隨時都能朗朗上的詞彙,也從沒思考過這樣的說法有什麼問題。但老師在書中說,「罪疑從無」,說的是不確定犯行確有其事,就不施處罰,這樣才能真正避免罰及無辜,才可以稱得上是無罪推定。所以,在不能確定一個人有沒有犯罪時,應該要「從無」,而不是「從輕」。若是罪疑從輕,還是有罪推定,與罪疑從重相比,只是百步與五十步的差別。

這段分析,真讓我驚出一身泠汗。原來,我們天天在喊著無罪推定,卻是有口無心,並不真正明白其深義,遇到判斷時,還是會走上預斷、先入為主的老路,看來,傳統思想的束縛,影響真大。